Intervista con Raffaello Pannacci

SECONDA PARTE

Nella prima parte di questa nostra piccola inchiesta sul mito del bravo italiano abbiamo affrontato delle questioni di carattere sia generale che specifico. Nella seconda, dunque, cerchiamo di completare il quadro allargando il campo alla nota ritirata di Russia e includendo nel nostro percorso anche il modo in cui il cinema di guerra ha approcciato la questione dell’Italia nell’ultimo conflitto mondiale. Porteremo così il discorso ancor più sui «fatti di Russia» e pure su tempi più vicini ai nostri. Ci accompagnerà ancora Raffaello Pannacci, che abbiamo già conosciuto. Raffaello (classe 1981) ha un dottorato di ricerca in scienze storiche; è stato borsista dell’Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea; è attualmente collaboratore dell’Università Mercatorum di Roma e dispone di un assegno di ricerca presso l’Università degli studi di Perugia, Dipartimento di Lettere-Lingue, letterature e civiltà antiche e moderne. Da diversi anni è membro del gruppo Fronte del Don e alla campagna italiana di Russia ha dedicato una tesi di laurea, una tesi di dottorato, alcuni articoli su rivista, alcuni saggi su volume e un libro pubblicato nel 2023.

> LEGGI LA «PRIMA PARTE» DELL’INTERVISTA

Abbiamo parlato dei comportamenti da parte italiana che possono essere definiti bonari e che hanno in qualche modo contribuito a creare e a diffondere l’immagine degli «italiani brava gente». Facciamo ora un discorso inverso: quali e quanti sono i crimini di guerra attribuiti ai soldati italiani durante la campagna di Russia che possano mettere in discussione questa immagine così radicata?

Bisogna innanzitutto capire chi abbia accertato e denunciato i crimini di cui stiamo dicendo. Se parliamo dei sovietici, cioè di chi l’occupazione italiana la subì, i casi di crimini di guerra che il governo di Mosca attribuì ufficialmente ai nostri soldati sono pochissimi. A partire dal 1944 i vertici sovietici richiesero solamente 12 soldati del Regio Esercito, tutti ufficiali. Si tratta di un numero ridicolmente basso, così come abbastanza inverosimili sono alcune delle accuse che vennero mosse a questi uomini. Ci sono più motivi per questo stato di cose. Il primo l’abbiamo già spiegato nella «puntata» precedente: i tedeschi erano numerosissimi rispetto ai loro alleati al fronte orientale ed era su di loro che i sovietici volevano ricadessero le colpe e le responsabilità di tutte le atrocità che gli invasori avevano compiuto in Urss. Un altro motivo è che la documentazione messa assieme dai sovietici al fine di rendere pubblici i crimini e i nomi dei criminali è alquanto problematica. Nel caso dei 12 presunti criminali di guerra italiani di cui sopra, si parlò di fucilazioni e di impiccagioni, cioè di fatti concreti e credibili, ma anche della distruzione di edifici come scuole e farmacie in zona d’occupazione, ad esempio. Solo in qualche caso vi furono accuse più credibili e precise, di fronte alle quali i vertici politico-militari italiani e gli accusati stessi si trovarono in difficoltà [1]. Per fare un altro esempio, la nota relazione intitolata Dei misfatti delle truppe italo-fasciste nel territorio dell’Unione Sovietica, che risale al 1949, attribuì agli italiani una serie di azioni violente e di veri e propri eccidi non solo difficilmente dimostrabili, ma pure abbastanza improbabili, a lume di naso. In altri passi del documento questi presunti crimini appaiono ai nostri occhi poco significativi e in altri ancora, addirittura, chi accusò i soldati italiani sembra aver chiaramente sottostimato alcuni loro comportamenti[2]. In sintesi, la documentazione sovietica sui pretesi crimini italiani è di difficile interpretazione. Essa affianca accuse improbabili che sembrano fabbricate ad arte a crimini individuati chirurgicamente pur in un contesto apocalittico di morte e di distruzione quale fu l’Urss fra il 1941 e il 1943. Il fatto che in quella documentazione vi fossero imprecisioni ed errori evidenti ha permesso di rigettarla in blocco, così da non dover rendere conto di quel che c’era di vero e di concreto.

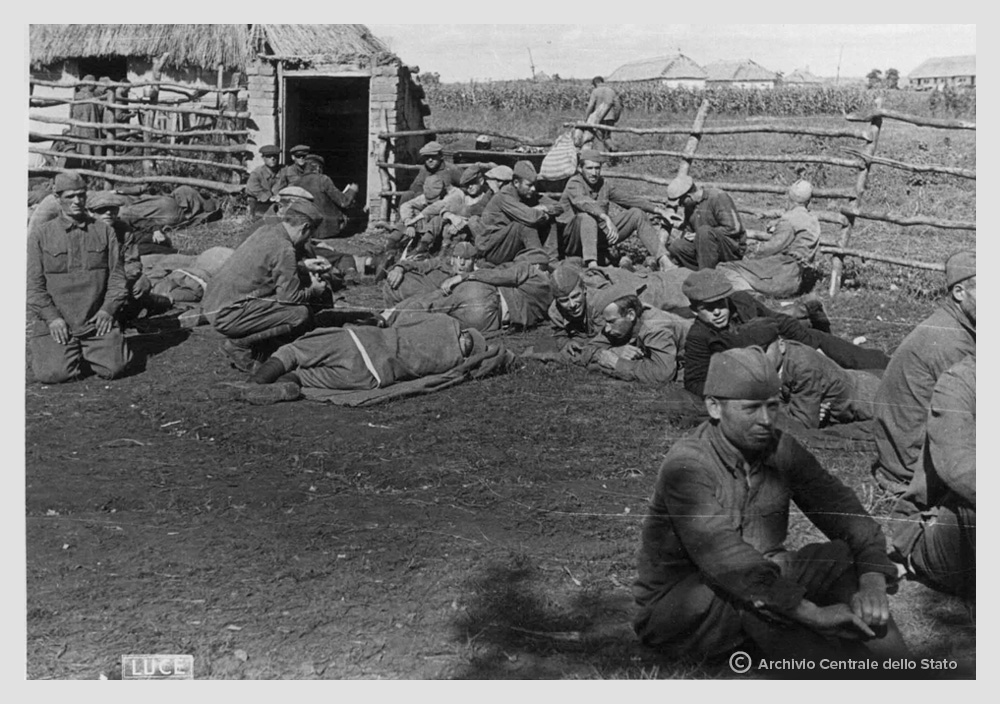

Prigionieri russi in un campo nell’estate 1941; Archivio centrale dello Stato (Roma), Partito nazionale fascista, Fototeca Seconda guerra mondiale, busta 37, immagine 28275.

Come si sono comportati gli italiani di fronte a queste accuse?

I vertici politici italiani respinsero al mittente tutte le accuse ritenendole semplicemente il prodotto di un regime dittatoriale e ostile all’Italia, nonché a tutti i paesi dell’Europa «oltre cortina»[3]. Si trattava chiaramente anche di una posizione di comodo, che permetteva di glissare su quei comportamenti realmente criminosi che nessuno aveva interesse ad ammettere e a discutere, men che meno i quadri comando che avevano fatto la campagna di Russia, i quali erano sicuramente informati in merito. Più in generale, gli stati che avevano subìto l’occupazione italiana dalla guerra d’Etiopia alla Seconda guerra mondiale inviarono richieste di processare diverse centinaia di militari italiani, dalla Jugoslavia alla Grecia, dall’Albania all’Etiopia all’Urss, appunto. I vertici italiani istituirono un’apposita commissione d’inchiesta sui presunti criminali di guerra italiani incaricata di raccogliere prove circa gli eventuali crimini commessi. Questa commissione, in realtà, non aveva alcun potere decisionale e poteva solo eventualmente segnalare agli organi competenti i risultati delle proprie ricerche. Inoltre, la commissione non era che un’emanazione dei vertici politico-militari italiani, i quali non avevano alcuna intenzione di processare i nostri militari o di consegnarli a dei tribunali internazionali, men che meno agli stati che li avevano richiesti. Essa, pertanto, si limitò a raccogliere prove in favore degli accusati e a segnalare qualche soldato particolarmente indiziato, prima di essere definitivamente tolta di mezzo senza troppa pubblicità. D’altra parte, a quel punto lo scopo era stato raggiunto: prendere tempo e non consegnare alcun presunto criminale a chicchessia[4].

Stato maggiore generale

Ufficio affari vari

22 settembre 1944

a sua eccellenza il capo di Stato maggiore dell’Esercito

a sua eccellenza il capo di Stato maggiore della Marina

a sua eccellenza il capo di Stato maggiore dell’Aeronautica

e per conoscenza a sua eccellenza il ministro della Guerra

Oggetto: Documentazione di atti di barbarie commessi in danno di nostri militari e delle popolazioni civili italiane.

Accade talvolta di leggere sulla stampa nazionale ed estera informazioni e notizie relative a soprusi ed atti di violenza commessi dalle nostre truppe nei vari scacchieri operativi, specie nei Balcani, durante la passata guerra contro le Nazioni unite. A prescindere dal fatto che, in sede più appropriata di quella rappresentata da organi di stampa, sarà necessario dimostrare, con prove di fatto, fino a quale punto tali atti denunciati corrispondano alla verità, è indispensabile e doveroso, da parte delle autorità militari responsabili, raccogliere con ogni cura una precisa ed esauriente documentazione che valga al momento opportuno a dimostrare – dato che atti di crudeltà e di barbarie non sono mai unilaterali – quali e quanti degli appartenenti – civili e militari – a quegli Stati che oggi denunciano i nostri soldati come criminali di guerra abbiano effettivamente a loro volta compiuto atrocità in danno sia delle nostre truppe, sia delle popolazioni civili italiane.

Occorre quindi che ciascuno Stato maggiore cerchi di raccogliere in merito dati positivi che possano al momento opportuno essere resi noti, in forme e modi da determinarsi, per la salvaguardia del prestigio e della dignità delle nostre Forze armate. Potrà allora essere facilmente dimostrato, e di ciò ne sono profondamente convinto, che se atti di crudeltà sono stati compiuti, essi non saranno soltanto imputabili, specie nelle loro forme più gravi, al soldato italiano il quale è noto in tutto il mondo per la sua naturale bontà d’animo e per la sua ripugnanza ad infierire, fuori dal campo di battaglia, contro il nemico qualunque esso sia, con assoluta esclusione, in ogni caso, di civili inermi. L’importanza e la delicatezza della documentazione che dovrà risultare dalla raccolta di notizie e testimonianze in tale campo non ha bisogno di essere sottolineata. Sarò pertanto grato alle Loro Eccellenze se vorranno disporre perché questo lavoro venga compiuto con particolare cura e perché i dati raccolti vengano man mano inviati allo Stato maggiore generale che provvederà alla loro successiva elaborazione.

Il maresciallo d’Italia

capo di Stato maggiore generale

(Giovanni Messe)

Archivio dell’Ufficio storico dello Stato Maggiore dell’Esercito (Roma), Fondo N/1-11, busta 2136, fascicolo 24.

Ma oggi noi siamo a conoscenza di crimini rimasti occulti che possano capovolgere o comunque minare pesantemente l’immagine consolidata degli «italiani brava gente» in Russia?

No, non si può parlare di capovolgere e nemmeno di minare, ma la distanza fra la comune percezione dei fatti e il modo in cui realmente andarono le cose sul campo è evidente. Il semplice fatto che le truppe vivessero sulle risorse locali a spese della popolazione civile è praticamente ignoto. Già da solo questo basterebbe a far capire che la campagna di Russia non era certo una missione di pace ma una guerra, cioè un evento in cui chi ci rimette in primo luogo è sempre la popolazione che la guerra, appunto, se la ritrova in casa. Poi ci sono fatti più specifici che ricadono nell’ambito dei crimini veri e propri. È stato detto e scritto ripetutamente che le truppe italiane trattavano bene i prigionieri dell’Armata rossa e in ogni caso meglio dei tedeschi. Questo è improprio e decontestualizzante per tutta una serie di motivi. Innanzitutto i prigionieri sovietici in mano tedesca, nel primo anno di guerra, non vennero trattati male, ma furono semplicemente lasciati morire di fame, di freddo e di malattie, tanto che si è giustamente parlato di uno sterminio paragonabile a quello degli ebrei d’Europa. In sostanza si tratta del classico paragone di comodo che dice tutto e nulla. In secondo luogo, nel primo anno di guerra non solo i tedeschi ma tutti i belligeranti al fronte russo trattarono i prigionieri dell’Armata rossa più o meno male. Gli italiani non giunsero certo ai livelli dei tedeschi, anche perché non avevano interesse a far appositamente morire i prigionieri, ma non ne ebbero cura: mancavano i mezzi per custodirli, nutrirli, vestirli e curarli adeguatamente, tanto che vi furono non pochi malati e una quantità di morti difficilmente calcolabile. Inoltre una costante durante tutta la guerra furono i tentativi di evasione da parte dei sovietici, ai quali gli italiani rispondevano sempre sparando per uccidere (quando le fughe venivano scoperte in tempo)[5]. Da ultimo, il Regio Esercito, durante tutta la campagna, prese parte ad operazioni contro i partigiani che prevedevano non solo l’uccisione sul campo dei cosiddetti «ribelli», ma pure la loro fucilazione e l’arresto delle persone potenzialmente informate su di loro. Tanto per fare un esempio, operavano nelle retrovie del Don diverse cosiddette squadriglie controspionaggio appositamente addette alla caccia ai partigiani, che fucilavano uomini e donne senza alcuna formalità. I potenziali partigiani arrestati e in stato di detenzione, fra l’altro, sui quali si hanno scarse notizie, erano sempre a rischio della vita, in primo luogo perché erano dei possibili ostaggi per rappresaglie da parte dell’occupante, in secondo luogo perché diventavano un peso e un pericolo nel momento in cui li si doveva spostare per un motivo qualsiasi. A Rossoš, a pochi chilometri dal Don, dove aveva sede il Comando del Corpo d’armata alpino, c’era un centinaio di detenuti cosiddetti «politici», cioè persone arrestate perché sospettate di appartenere a bande partigiane. Il 15 gennaio 1943, quando le truppe italiane dovettero abbandonare la cittadina (attaccata dall’Armata rossa), quei detenuti vennero fucilati seduta stante[6]. In Youtube è presente anche un video di dove e come le vittime furono ritrovate ed è significativo il fatto che il commento in inglese a quelle immagini parli di «atrocità tedesche», nonostante si legga chiaramente «carceri della polizia locale», scritto in italiano, all’ingresso dell’edificio in cui si vedono i corpi ammassati[7].

Diario storico della 355ª Sezione celere carabinieri reali

(1°gennaio-28 febbraio 1943)

15 gennaio 1943

Venerdì

Dislocazione invariata

Il mattino alle ore 5.45, dopo avere sfondato le linee tedesche, circa 15 carri armati nemici, sui quali partecipano anche elementi di fanteria e partigiani, irrompono in Rossosch provenendo dalla parte di Lisinowka […]. Dopo la distruzione dei carri operata da aerei germanici e da reparti alpini, partecipiamo al rastrellamento degli equipaggi superstiti, di cui catturiamo un tenente e 15 uomini […]. Nel pomeriggio del 15 stesso, dopo avere eseguito l’ordine del C.[orpo d’]A.[rmata] di fucilare un centinaio di partigiani detenuti nelle locali carceri, tutta la sezione con i servizi del C.[orpo d’]A.[rmata] ripiega a Podgornoje, a nordovest di Rossosch […].

Il s.[otto]tenente comandante la sezione

(Antonino Borghese)

Archivio dell’Ufficio storico dell’Arma dei carabinieri (Roma), Documentoteca, busta 803, fascicolo 18.

Ma questi fatti, per così dire, sono mai giunti all’orecchio del pubblico? Gli italiani ne sono a conoscenza?

Decisamente no. La comune percezione di quale sia stata la condotta degli italiani in Russia è basata ancora oggi su mezze verità, omissioni e decontestualizzazioni, nonché su un certo grado di ignoranza di come funzioni una guerra in generale (in ogni tempo e luogo). Una parte della storiografia sul tema è giunta a delle conclusioni precise e non controvertibili, ma determinati fatti accertati dagli specialisti non sono mai arrivati al «grande pubblico», che ha sempre ragionato in base alla memorialistica prodotta dai reduci. Ancora oggi si assumono acriticamente le foto dei soldati italiani che davano il pane ai bambini russi o ucraini o che hanno raccontato nelle memorie di aver stabilito dei buoni rapporti coi civili. Questa, ovviamente, è solo una parte del contesto, certo non la regola. Bisogna anche tener conto del fatto che l’Esercito italiano di oggi, le associazioni reducistiche e simili e gli stessi familiari dei reduci e dei caduti e dispersi sono dei gelosi custodi di una memoria edulcorata. Si tratta quasi di una religione laica fatta di dogmi, cioè di verità ufficialmente stabilite che non possono essere messe in discussione, anche perché si rischia così di offendere la memoria dei morti. Il «sangue» dei morti in Russia è un tema caro alle pubblicazioni edite o sponsorizzate dall’Esercito, nelle quali, appunto, sono i soli morti a contare, perché a chi non può più parlare si può attribuire qualunque pensiero, mentre il reduce ha facoltà di dire la sua e proprio per questo è sempre potenzialmente pericoloso: non è detto che sia tornato a casa con un’idea positiva dell’Esercito, di chi lo comandava, di chi doveva provvedere ad armarlo, ad equipaggiarlo e a nutrirlo, di chi l’ha mandato a combattere. I reduci sono sempre una massa variegata, mentre i morti sono tutti uguali, tutti splendidi, tutti eroi che hanno dato la vita per la Patria. È una sorta di mantra buono per tutte le stagioni, che viene ripetuto «dimenticando che molti di quei caduti oggi presentati come eroi – scriveva Giorgio Rochat ormai 60 anni fa – caddero […] forse cercando di fuggire per salvare la vita e che molti di quelli che combatterono e morirono eroicamente lo fecero protestando contro la tradizione [dell’Esercito] ed il regime che li aveva mandati in Russia»[8]. Un soldato di sanità aggregato alla Divisione Torino ha mirabilmente sintetizzato questo concetto: «Domani l’ipocrisia degli uomini ci rappresenterà come degli eroi – pensavo io – noi che moriremo maledicendo, e forse la nostra glorificazione servirà di scudo all’insipienza e all’aberrazione»[9]. Nel caso della campagna di Russia, la retorica perversa dell’eroismo e del senso del dovere è servita più che altro a coprire il fallimento dei vertici delle forze armate in patria e le responsabilità di non pochi comandanti più o meno alti in grado sul posto.

A conti fatti, allora, c’è una certa percentuale di bugie in questa narrazione «ufficiale» della campagna di Russia? I soldati che fecero quella guerra hanno mentito poi nel raccontarcela?

Non necessariamente. C’è di certo una dose di menzogne e soprattutto di mezze verità nella pubblica narrazione della campagna di Russia, ma non va fatta risalire ai soldati che parteciparono a quella guerra. Capiamoci meglio: i soldati italiani in Russia, come abbiamo già detto, fecero esperienze diverse fra di loro a seconda del reparto in cui militavano e del luogo in cui si trovavano. Lo stesso soldato può aver vissuto situazioni molto differenti nei vari momenti della campagna: seconda metà del 1941; prima metà del 1942; seconda metà del 1942; durante e dopo la rotta e sul Don e la conseguente ritirata. Il fatto, in ogni caso, è che le memorie di Russia, in specie nei primi anni dopo la guerra, furono scritte da un gruppo ristretto di uomini, che avevano in genere questi requisiti: 1). una buona alfabetizzazione, a differenza della massa dei soldati; 2). interesse a far conoscere la propria esperienza di guerra; 3). un messaggio da trasmetterci positivo o che essi, comunque, ritenevano tale. Questo ci fa capire che i memorialisti di Russia erano per lo più uomini con un’istruzione superiore alla media, non di rado appartenenti alla classe degli ufficiali (magari subalterni e/o di complemento), militari che in genere avevano fatto l’esperienza del combattimento in prima linea, che avevano preso parte a ciò che noi comunemente chiamiamo guerra, cioè il combattimento con le armi in pugno. Questi uomini avevano vissuto un periodo più o meno lungo in linea, avevano condiviso disagi e sventure e spesso avevano anche preso parte alla ritirata, per cui avevano visto da vicino la morte, in combattimento e non. Nel dopoguerra queste persone erano animate da un senso di appartenenza e di comunità col reparto in cui avevano militato; spesso erano attaccate ad un’idea del patriottismo e del senso del dovere che non era necessariamente propria della massa. Per tornare alla domanda, con un quadro del genere non c’era alcun bisogno di mentire: ha scritto chi poteva permettersi di farlo, sia da un punto di vista dell’istruzione e del censo sia dal lato «morale»; non hanno scritto, invece, coloro che non avevano i mezzi e/o l’interesse a farlo oppure coloro che avevano fatto le classiche cose che in guerra si fanno ma non si raccontano, perché non sono affatto da pubblicizzare. La menzogna o comunque la decontestualizzazione pesante risale non ai memorialisti in prima persona, ma a chi in seguito ha scritto sulla campagna di Russia prendendo spunto solo da quelle memorie e da qualche pubblicazione militare, pensando o volendo far credere che il quadro genere fosse quello e soltanto quello. Un esempio su tutti è il libro di Arrigo Petacco sulla campagna di Russia, zeppo di inesattezze, di imprecisioni, di ingenuità e di mezze verità che è difficile dire se e quanto risalgano ad insipienza pura e semplice[10].

Allora le molte memorie di Russia non sono uno specchio fedele della realtà della guerra italiana su quel fronte? Come andarono effettivamente le cose? Quali erano i rapporti coi civili, di cui spesso queste memorie parlano?

I memorialisti, se ci facciamo caso, spesso vissero a ridosso del Don ed ebbero dei contatti con la popolazione civile, di cui serbavano in seguito un ricordo più o meno positivo. Questo quadro è diventato un po’ la norma, lo standard dell’esperienza degli italiani in Russia, ma in realtà è una sintesi di eccezioni. In primo luogo non include tutti coloro che magari non giunsero al Don, ma che combatterono in altri luoghi, ad esempio nel primo anno di guerra. In secondo luogo per lo più esclude le moltissime unità logistiche e di sicurezza che non avevano il combattimento come scopo primario. In terzo luogo fa riferimento ad un momento preciso della guerra, vale a dire la seconda metà del 1942, fra lo schieramento in linea da parte dell’Armata italiana in Russia e la battaglia su Don. Da ultimo, assume che i rapporti fra occupanti e civili sotto occupazione siano leggibili attraverso i pochi contatti che si stabilirono fra gli uni e gli altri in una zona a ridosso del fronte di guerra. Dei militari in sé abbiamo già detto, per cui ora spenderei qualche parola sui civili, che nelle memorie di guerra appaiono spesso animati da sentimenti benevoli nei confronti degli italiani. Quelli che abitavano a ridosso del Don e nelle immediate retrovie del lungo fronte italiano fra l’estate e l’autunno 1942 erano solo una parte della popolazione residente, che gli italiani avevano costretto ad emigrare altrove una volta che la linea del fronte era giunta in quelle zone. La massa aveva dovuto fare i bagagli e lasciare le proprie case alla volta di zone interne dove queste persone giungevano in veste di profughi. I pochi civili che avevano il permesso di rimanere sul posto erano persone utili all’occupante stesso, o perché possedevano risorse agroalimentari da sfruttare (che avrebbero portato via, se costrette a sloggiare) o perché venivano impiegate come manodopera per i lavoro agricoli (mietitura, raccolta e stoccaggio dei cereali; cura delle mandrie animali). In sintesi, si trattava di un gruppo di privilegiati non rappresentativo della massa e si può ben capire come mai queste persone fossero animate da sentimenti positivi nei confronti di chi aveva riservato loro un trattamento che non può che essere definito di favore. Gli italiani si facevano un’idea della benevolenza della popolazione in base ad un gruppo ristretto di civili la cui esperienza, insomma, era molto diversa rispetto a quella degli sfrattati o dei perseguitati.

Profughi ucraini nella primavera 1942; Archivio centrale dello Stato (Roma), Partito nazionale fascista, Fototeca Seconda guerra mondiale, busta 51, immagine 41029.

Ma ci sono indizi di un atteggiamento negativo o chiaramente ostile da parte della popolazione locale anche verso gli italiani?

Sì, certamente. Ce ne sono diversi, ma ce ne basta uno significativo. Il cosiddetto Bacino del Donetz, nell’Ucraina orientale, venne raggiunto dalle truppe italiane nell’autunno 1941, quindi molto presto nel corso della campagna. La zona si dimostrò immediatamente animata da sentimenti ben poco benevoli verso gli invasori. La città di Rykovo, in particolare, che oggi si chiama Enakjeve, reagì in modo violento all’occupazione da parte italiana, tanto che un comandante di reggimento comunicò che la maggioranza degli abitanti era costituita da comunisti, che tutto l’ambiente era chiaramente ostile e che in un solo giorno i civili avevano appiccato 4 incendi presso le forze italiane che si erano installate in città, probabilmente al fine di segnalare ai bombardieri sovietici le postazioni nemiche. Fu messo in atto uno sgombero di massa, che nel giro di poco tempo, unitamente alla scarsità di risorse, portò la popolazione cittadina quasi a dimezzarsi. Se noi leggiamo le memorie dei reduci di Russia, in particolare quelli della Divisione Torino, ci viene detto come Rykovo nel 1942 fosse un piccolo pezzo d’Italia trapiantato in Urss, un luogo ameno pieno di italiani, di comandi e di magazzini, dove soldati e civili locali vivevano a stretto contatto andando d’amore e d’accordo[11]. Questo, ovviamente, fu reso possibile dallo sgombero forzato, dalle operazioni antipartigiane e dal fatto che una consistente presenza di militari rendeva ormai impossibile ogni forma di dissenso; chi era rimasto era venuto a patti con l’occupante. In generale, quando sentiamo parlare di cordiali rapporti fra soldati italiani e popolazione, dobbiamo capire il contesto e non dimenticare mai il fatto che gli italiani, al pari di tutti i militari presenti al fronte russo, erano uomini armati che avevano a che fare per lo più con donne, vecchi e bambini. Non era facile parlare liberamente e men che meno esprimere sentimenti di ostilità di fronte a chi governava con la forza, indipendentemente dalla nazionalità dell’occupante. Facciamo un esempio pratico. Nel settore sotto il Comando zona della Divisione Tridentina, all’inizio del 1943, vivevano circa 25.000 persone, fra cui 10.400 bambini e ragazzi al di sotto dei 14 anni, 10.500 uomini e donne atti al lavoro e 4.000 fra anziani e persone inabili al lavoro. Se stimiamo (sicuramente per eccesso) a 5.000 unità l’aliquota maschile del totale di 10.500 adulti, si può capire il grado di soggezione in cui la popolazione si trovava: nell’area di cui parliamo, infatti, circolavano circa 4.000 italiani armati[12]. In sostanza, una parte significativa della popolazione sovietica fu cordiale fino all’ultimo perché queste persone «non avevano molta scelta se non di andare il più d’accordo possibile con le forze occupanti»[13]. Non a caso, la situazione cambiò rapidamente quando i civili capirono che l’offensiva dell’Armata rossa dell’inverno 1942-43, quella che travolse anche gli italiani, avrebbe costretto gli occupanti ad andarsene. A quel punto una parte della popolazione iniziò ad esternare sentimenti molto diversi rispetto al periodo precedente[14].

Fonogramma 168/Op. dal Comando 81° Reggimento fanteria

al Comando Divisione «Torino»

[7 novembre 1941]

[…]. Abitanti [Rykovo] da 80 a 100 mila / Risorse agricole nessuna / Risorse industriali nessuna per avvenuta distruzione officine et cantieri / Alt / Maggioranza abitanti comunisti / Alt / Et est in corso ricerca esponenti et capi partigiani che sembra abbiano [qui] loro attiva organizzazione / Alt / Ambiente non – dico non – facile est invece ostile / Alt / Oggi verificatisi quattro incendi presso comando et accantonamento che ritengo dolosi a scopo segnalare ubicazione comandi et truppe / Alt / […]. Domani avvierò gruppo prigionieri et fermati per misura polizia / Alt / Riterrei utile procedere sgombero su vasta scala anche perché mancano qui risorse locali / Alt.

colonnello Carlo Piccinini

Archivio dell’Ufficio storico dello Stato maggiore dell’Esercito (Roma), Fondo H/8, busta 82, fascicolo 660.

Eppure le memorie dei reduci di Russia ci dicono che anche nel drammatico periodo della ritirata i civili locali ebbero un atteggiamento amichevole e persino degli slanci di generosità che salvarono la vita a più di un soldato italiano. Come si spiega?

È vero: anche in quel periodo la popolazione locale mantenne non di rado un comportamento amichevole e in non pochi casi accolse e rifocillò soldati ridotti allo stremo delle forze. Non ce lo dicono solo le memorie post-belliche, ma persino alcune lettere scritte al fronte all’inizio del 1943, subito dopo la nota ritirata. Ne cito una che vale per tutte: «Non sarò certamente io che dirò male dei russi. Per me sono delle persone che meritano ogni stima e che ci possono insegnare molte cose. Se nella nostra ritirata i russi si fossero dimostrati ostili, nessuno di noi sarebbe qui a raccontarla»[15]. Le memorie dei reduci di Russia hanno insistito su questo concetto, aggiungendo che solo una condotta complessivamente mite durante la precedente occupazione italiana poteva spiegare l’assenza di sentimenti ostili da parte della popolazione nel momento di maggior vulnerabilità dell’invasore. La controprova di questa pretesa verità sarebbe data dal fatto che l’atteggiamento nei confronti dei tedeschi da parte della popolazione locale e dei soldati e partigiani sovietici fu molto diverso e ben più duro. Questa «vulgata» ha una base di verità e un riscontro nell’esperienza dei soldati italiani, ma non spiega una quantità di casi in cui le cose andarono diversamente. Innanzitutto, essa non tiene conto della nutrita memorialistica prodotta da un’altra categoria di reduci, vale a dire coloro che fecero la prigionia in Urss. Questi uomini in genere tornarono da quell’esperienza con sentimenti assai diversi rispetto ai colleghi che avevano fatto la ritirata con successo e hanno spesso parlato di un atteggiamento ostile già durante la ritirata e subito dopo la cattura da parte di tutti i sovietici, inclusa la popolazione civile. In secondo luogo, sebbene il comportamento dei soldati tedeschi fosse stato nel complesso peggiore di quello degli altri invasori, non tutti furono vittime di fucilazioni sommarie o comunque di ostilità da parte della popolazione. Durante e dopo la ritirata, le cure prestate dai civili, in particolare dalle anziane donne rimaste presso le proprie case, non furono un’eccezione riservata agli «italiani brava gente». Quel misto di solidarietà e di compassione, infatti, rientrava in una sorta di cultura popolare precisa: esso, cioè, «faceva parte di una vecchia tradizione» e nel 1943 fu riservato non di rado anche ai prigionieri tedeschi di Stalingrado e dintorni, così come aveva avuto in passato per oggetto gli esiliati dal regime zaristi diretti in Siberia[16]. Da ultimo, va considerato che gli schemi mentali dei soldati occupanti, come sempre, più che rispecchiare una realtà di fatto, tendevano a costruirla. L’idea degli italiani trattati bene dalla popolazione perché buoni era già di per sé un’interpretazione di comodo funzionale alla rimozione delle esperienze impresentabili e non confessabili. Com’è stato giustamente scritto, «il triangolo che contrappone le relazioni russo-tedesche a quelle italo-russe è il fondamento della bontà (relativa) dei russi e di quella (assoluta) degli italiani». Pertanto, «l’idea della bontà del popolo russo, lungi dall’essere fine a se stessa», nel dopoguerra divenne «funzionale alla creazione del mito del buon italiano»[17].

Le vicende dell’ultima parte della campagna possono aver spostato l’attenzione su un livello più empatico e fuorviante che ha fatto trascurare il focus principale, cioè che i soldati italiani – tanto per citare il noto libro di Thomas Schlemmer – fossero invasori e non vittime? In sostanza, quanto peso ha avuto la disfatta italiana in Russia nello spostare l’attenzione su un piano più vittimistico, viste le sofferenze patite dai soldati italiani?

La disfatta ha avuto e ha tuttora un peso. Gli italiani, appunto, conoscono le vicende della campagna di Russia in base ai ricordi di chi quella guerra la fece, per cui, quando si parla di Russia, essi hanno in mente quasi solo la battaglia sul Don e la conseguente ritirata dell’inverno 1942-43. Questo dipende dal fatto che quella fu l’esperienza principale di cui i soldati furono protagonisti e fu in genere così drammatica da assorbire ogni attenzione e ogni sforzo letterario. Ai soldati, in specie quelli che avevano vissuto anche eventi violenti e non gratificanti, questo servì pure per ricrearsi un’innocenza perduta. La massa degli italiani, a partire dai familiari dei reduci, ha recepito questo messaggio in modo acritico, per cui in genere non ci si è chiesti quando e come quella guerra fosse iniziata né che cosa fosse accaduto in quei primi 13-14 mesi del conflitto. Le vicende del Corpo di spedizione italiano in Russia, nel primo anno di guerra, quando al fronte c’erano solo circa 60.000 italiani, sono poco note. Si conosce più che altro la parte terminale della campagna, quella in cui gli italiani si percepirono e vengono tuttora percepiti come vittime di tutto e di tutti, appunto: delle circostanze, cioè di un’alleanza innaturale; dell’inverno russo, che miete più vittime delle battaglie; dei soldati sovietici e dei partigiani locali; degli alleati tedeschi, infine, che in quel frangente dimostrarono di essere (certo non sempre e non tutti) i nuovi nemici dai quali guardarsi.

La memorialistica prodotta dagli alpini ha spesso esaltato la benevolenza e la bontà del popolo italiano in Russia. Gli Alpini – è notorio – hanno fatto attività di sostegno alla popolazione russa dei luoghi in cui andarono da soldati. Negli anni ’90 hanno persino costruito una scuola a Rossoš, la cittadina dove risiedeva il Comando del Corpo d’armata alpino. Quanto ha contribuito la narrazione alpina al consolidamento dello stereotipo degli «italiani brava gente»?

Ha contribuito moltissimo per una serie di ragioni. Bisogna capire per prima cosa che gli alpini al fronte russo nella seconda metà del 1942 erano circa un soldato su 4 fra gli italiani. Se consideriamo anche il periodo del primo anno di guerra in cui gli alpini erano praticamente assenti e tutti i rincalzi avuti dalle truppe impegnate durante il periodo del Csir e fino all’autunno 1942, potremmo tranquillamente arrivare ad un alpino ogni 5 italiani al fronte, relativamente alla campagna di Russia presa nel complesso. Eppure il peso avuto dal mondo alpino e dalla sua memorialistica nell’economia della produzione editoriale sulla campagna di Russia è stato immenso. I nostri «montagnini», grazie all’Associazione nazionale alpini, appunto, hanno potuto e possono tuttora disporre di un potere economico e politico che non ha eguali fra le altre «armi». Le truppe alpine presero parte alla fase terminale della campagna, per cui furono protagoniste in blocco della ritirata di Russia, che anzi condussero praticamente «in solitaria» nel gennaio 1943, con vicende e percorsi diversi rispetto a quelli delle fanterie italiane. Poiché il loro reclutamento, a differenza di tutte le altre armi, era territoriale, la massa di queste truppe veniva dal nord Italia, in specie da alcune valli. Una volta in Russia, questi uomini ritrovavano nel proprio reparto o in quelli contigui i loro compaesani, i loro conoscenti, i loro amici e persino cugini e fratelli. Considerando le altissime perdite avute nella ritirata, la narrazione alpina, attraverso le memorie di guerra e i racconti orali, contribuì in modo decisivo alla formazione di una determinata immagine della campagna di Russia e del modo in cui i soldati l’avevano vissuta, in specie presso quelle valli da cui provenivano. Se ci mettiamo il fatto che le zone da cui gli alpini erano partiti per la guerra, a causa delle perdite, si spopolarono disastrosamente dopo la campagna e che il nord Italia è la parte decisamente più popolosa del paese, possiamo ben capire quale peso abbia avuto la memoria coltivata dagli alpini nell’economia generale del racconto della guerra in Russia. La questione dei contatti alpini col mondo russo merita una riflessione supplementare. Nei decenni successivi alla guerra e fino quasi ai giorni nostri, gli alpini sono tornati più volte nei luoghi che li avevano visti arrivare nel 1942 in veste di soldati invasori. Questi incontri, così come la costruzione della scuola a Rossoš, sono avvenuti in un clima cordiale di riavvicinamento fra due popoli messi in passato l’uno contro l’altro dai rispettivi governi dittatoriali. Si tratta di una visione esemplificativa e di comodo, che non tiene conto del quadro generale della guerra d’invasione e di sfruttamento alla quale gli italiani avevano partecipato con convinzione, indipendentemente dal governo che li aveva mandati a combattere in Russia. Fra l’altro, il libro che ripercorre le tappe dell’«Operazione sorriso», cioè la costruzione della scuola di Rossoš per mano degli alpini, contiene testimonianze di civili locali abbastanza difformi, fra cui questa: «Vicino a Rybnij incontriamo una donna con tre capre. Come al solito, le rivolgiamo la parola e le chiediamo se si ricorda degli italiani; la sua risposta ci lascia di ghiaccio: “Se mi ricordo? E chi può dimenticare? Gli italiani mi hanno ammazzato tre fratelli. È meglio che non mi facciate altre domande”. E prosegue per la pista senza un saluto né un sorriso […]. Per lei noi italiani saremo sempre nemici, finché campa»[18].

Operazioni svolte dal ten.[ente] Leonardo D’Aloia

comandante del 6° Reparto di difesa

(6ª Squadriglia carabinieri reali del controspionaggio)

[inizio 1943]

La lotta contro le bande [partigiane].

[…]. Le bande rimaste su questa sponda del Don furono rapidamente individuate e bloccate dagli uomini del tenente D’Aloia. I loro membri furono in massima parte arrestati mentre altri furono scacciati dalla zona. Questo gruppo era così composto:

PUCKOW Vassili: capobanda, arrestato e fucilato

PARFIONOW (?): commissario di polizia, fuggito a metà agosto sul Don, in seguito individuato e inseguito

RASPOPOF Dimitrij: arrestato e fucilato

KOLESNIKOW Igor: arrestato e fucilato

SKNAREW Alexander: arrestato e fucilato

GORONSGIA Ivan: capogruppo, arrestato e fucilato

RATSCEVSKAJA Katia: arrestato e fucilato

SLONWSKAJA Maria: arrestato e fucilato

NIECIAJEW Jafim: arrestato e fucilato

JEPINOWA Elisabeth:arrestato e fucilato

POBOKIN Aristarco: arrestato e fucilato

KRIVIENKO Alexei: arrestato e fucilato

IVASCENKO Ivan: arrestato e fucilato

STIPANIENKO Serghei: arrestato e fucilato

DINISIENKO Gregori: arrestato e fucilato

SITNIKOW Mitrofan: arrestato e fucilato

GLATKI Vassili: arrestato e fucilato

ZADIRIOW Timofei: arrestato e fucilato

SZGUNOW Piotr: arrestato e fucilato

WORENKO (?): fuggito al di là del Don

MIDVIDIEF Andrei: arrestato e fucilato

DIDVIEDIEVA Olga: arrestato e fucilato

PROGNAJEW (?): probabilmente fuggito in un’altra zona

BUBNOW (?): sfuggito all’arresto

BABROW Ivan: arrestato e fucilato

DIVIATKA (?): sfuggito all’arresto

ZADOROSGNI Piotr: arrestato e fucilato

SCIABSKI Ivan: sfuggito all’arresto

BICENKA Andrei: sfuggito all’arresto

BUGAJEW Piotr: sfuggito all’arresto

BINDIENGS Ivan: arrestato e fucilato.

Archivio dell’Ufficio storico dell’Arma dei carabinieri (Roma), Documentoteca, busta 2042, fascicolo 11.

Ma la domanda, a questo punto, è semplice e diretta: è lecito dare la «colpa» della guerra ai soldati che furono mandati in Russia? Non era loro dovere andare laddove il governo fascista aveva deciso di inviarli? Può essere data loro la responsabilità di essere degli invasori?

Si tratta di una questione complessa che non va banalizzata. Non si può dire che un soldato italiano in Russia fosse colpevole di esserci, così come non lo si può «assolvere» a priori per il semplice fatto di essere un coscritto. Piuttosto, bisogna capire con quali sentimenti gli italiani abbiano approcciato quella guerra e con quali occhi l’abbiano guardata dopo, una volta che era stata persa. Che i soldati vadano dove si ordina loro di andare è ovvio, ma questo non significa che essi non condividano i principi alla base della guerra che sono chiamati a combattere. Il conflitto scoppiato fra Germania e Urss nel giugno 1941 fu accolto dalla popolazione italiana con una certa preoccupazione, perché rendeva evidente il fatto che la guerra fascista, che andava avanti da 12 mesi circa, non solo non sarebbe terminata a breve, ma si sarebbe chiaramente prolungata. Questo, però, non significa che il popolo non fosse contento di quella guerra. La notizia dell’attacco tedesco all’Urss fu accolta con entusiasmo e con soddisfazione da larghi strati della popolazione un po’ in tutta la penisola, principalmente per due motivi. Il primo è che la Russia bolscevica era il nemico di sempre ed era avversata da una parte significativa degli italiani, non solo dai fascisti convinti. Il secondo è che il conflitto condotto dalla Germania nazista in Urss, al quale il governo fascista si unì da subito, si configurò dal primo giorno come una colossale guerra di rapina volta ad impossessarsi di risorse come grano, bestiame, minerali, carbone e petrolio, di cui l’Urss, non a torto, era ritenuta ricchissima. Questo gli italiani lo capirono anche prima che i vertici romani dichiarassero guerra a Mosca e per la prima volta dal giugno 1940, anzi, essi videro finalmente uno scopo preciso per il loro sforzo bellico: ottenere risorse che fossero in grado di ristabilire le condizioni del paese e di alleviare il carico delle restrizioni alimentari e di altro tipo alle quali essi erano sottoposti ormai dalla primavera 1940. Si tratta di sentimenti utilitaristici che si possono ben capire e che si preferì dimenticare dopo la sconfitta. Per tornare al punto iniziale, è sul fascismo, sulla persona di Mussolini in specie, che viene ancora oggi scaricata ogni responsabilità per la guerra contro l’Urss, ma questo ha semplicemente fatto passare sotto silenzio il consenso a quella guerra da parte di una percentuale di soldati che è difficilmente calcolabile, ma che non può che essere significativa. Si pensi a tutti coloro per cui i bolscevichi erano il nemico da battere. Si pensi ai giovani cresciuti all’interno della parabola fascista, per i quali la sconfitta del comunismo sovietico costituiva il coronamento della cosiddetta rivoluzione dei fasci di combattimento. Si pensi ai soldati profondamente cattolici, per i quali i comunisti erano i «senza dio», la malerba da estirpare dalla faccia della terra, gli «sgozzatori di preti e di monache» durante la guerra civile in Spagna (1936-39). Si pensi pure a quei soldati il cui padre, zio o fratello maggiore aveva preso parte alle azioni delle squadre fasciste contro i socialcomunisti nelle piazze italiane, durante gli anni fra la Grande guerra e l’avvento del regime mussoliniano. Si pensi agli ufficiali del Regio Esercito per i quali una campagna al di fuori dei confini nazionali comportava uno stipendio più alto e maggiori possibilità di fare carriera. Se inseriamo in questo discorso anche la questione della guerra di conquista e di rapina, volta all’arricchimento della madrepatria e dei singoli, abbiamo un quadro completo non solo dei reali sentimenti della massa dei soldati italiani mandati a combattere in Russia, ma pure del grado di rimozione collettiva, sopraggiunta con la sconfitta sul Don, di determinati sentimenti del tempo di guerra, di un certo spirito di conquista, di non poco fascismo assimilato anche solo per inerzia. Le memorie di guerra, scritte dopo la fine del conflitto, difficilmente lasciano trasparire questi «appetiti», che allo storico risultano chiari da una marea di carte scritte all’epoca della campagna.

Parliamo di cinema. Esiste un film di Giuseppe De Santis sulla campagna di Russia che si intitola proprio Italiani brava gente. Quel film ha contribuito al consolidamento del relativo stereotipo? In altre parole, ha influenzato in seguito la percezione da parte del pubblico del comportamento degli italiani durante quella guerra?

È difficile dire non se l’abbia influenzato, ma piuttosto come e quanto. Quella pellicola, che risale al 1964, fu sicuramente vista da moltissimi italiani, anche perché De Santis era un regista allora molto noto (era fra l’altro l’autore di Riso amaro, uscito 15 anni prima). Si può dire che il film contribuì tanto a plasmare lo stereotipo quanto ad ufficializzarlo, nella misura in cui non lo inventava dal nulla ma in parte lo replicava pure. Il fatto che quel film sia una coproduzione italo-sovietica già dice molto sul tipo di clima di distensione in cui fu concepito e realizzato, non dissimile da quello che ha visto l’edificazione della scuola a Rossoš di cui abbiamo parlato. Nella storia che ci viene raccontata ci sono tutti i cliché della pubblica narrazione dell’Italia nella Seconda guerra mondiale in generale e nella campagna di Russia in particolare. Si vedono soldati italiani che non odiano un nemico che non conoscono e per il quale, anzi, finiscono per provare simpatia. I civili sovietici sono sempre comprensivi e benevoli nei confronti dei membri del Regio Esercito. Tanto gli uni quanto gli altri detestano i tedeschi, che sono tutti invariabilmente brutti e cattivi e soprattutto indistinti, proprio come lo sono sempre i nemici nei film di un tempo (vedi gli indiani d’America e i giapponesi per gli americani). Gli unici italiani a distinguersi in negativo sono le camicie nere e i rari fascisti convinti, che brillano per infidia e per cordardia. È una versione della guerra italiana sfacciatamente accomodata ad uso e consumo del pubblico, che replica gli stereotipi funzionali al clima di autoassoluzione dei decenni postbellici. È praticamente la versione nostrana della guerra «pulita» fatta dalla Wehrmacht opposta a quella «sporca» fatta dalle SS, uno stereotipo di comodo ricorrente nel lungo dopoguerra tedesco, che si può vedere replicato in film come La notte dell’aquila (1976) e che ha iniziato solo da una trentina d’anni a questa parte ad essere radicalmente ripensato.

Dunque i film hanno in parte alimentato e in parte cavalcato i luoghi comuni. Quali conseguenze ha avuto questo nell’autopercezione degli italiani nel dopoguerra?

A mio parere, conseguenze nefaste in termini di autopercezione in generale e di autostima in particolare, in specie considerando il largo pubblico che un film raggiunge in genere rispetto ad un libro qualsiasi (per non parlare degli studi storici di natura professionale). Il cinema italiano è stato perfettamente funzionale al disegno postbellico della classe dirigente italiana a tutti i livelli, compresi i partiti politici di ogni colore. I film, d’altra parte, all’epoca non trovavano finanziatori se rappresentavano verità scomode o se mettevano gli italiani di fronte a fatti che molti preferivano dimenticare. Pellicole come Italiani brava gente, l’ancor più noto I due colonnelli con Totò o Mediterraneo, premiato addirittura con l’oscar, ci hanno fatto sentire amati dai popoli che avremmo dovuto sottomettere e che non abbiamo mai sottomesso perché eravamo troppo buoni, appunto. Ci hanno fatti sentire imparentati contro voglia con gente puntualmente e antropologicamente «malvagia» come i tedeschi. Ci hanno fornito una versione antistorica della nostra guerra comoda e tranquillizzante e hanno riletto per noi le nostre vicende a ritroso, eliminando quanto c’era di scabroso. Inoltre, queste pellicole hanno creato un’immagine macchiettistica dell’italiano medio in guerra, male armato e peggio equipaggiato, ingegnoso perché costretto sempre ad arrangiarsi, magari un po’ mascalzone ma mai cattivo, inadatto a prendere in mano le armi perché incapace di odiare. Si tratta di un’immagine che ha avuto ampia diffusione anche all’estero, pure in tempi recenti. Si pensi a film di produzione straniera come Il mandolino del capitano Corelli, in cui i nostri soldati fanno la figura di una banda musicale in Grecia solo di passaggio, o a Un sacchetto di biglie, dove gli occupanti italiani in Francia, messi come sempre a confronto coi tedeschi, vengono rappresentati come uomini intenti a giocare a carte e a staresene tranquilli, come se lo stato di guerra non li riguardasse. È un’immagine davvero poco marziale, che finisce per dare l’impressione che l’italiano buono e bonaccione sia antropologicamente inadatto alla guerra. Non a caso, si tratta di un’immagine sgradita alle forze armate per questioni di forma e di principio.

Riassumendo, che cosa dovrebbe fare un qualsiasi lettore che voglia informarsi sul mito del «bravo italiano» e cercare di capire come e perché si sia sviluppato? Chi ha lavorato su questi temi? Che cos’ha prodotto?

La storiografia sul mito del «bravo italiano» è ormai articolata. In passato, professionisti come Giorgio Rochat, Teodoro Sala, Guido Quazza, Enzo Collotti e altri ancora hanno lavorato avendo ben a mente il fatto che esistessero un’autopercezione e un’autorappresentazione da parte italiana edulcorate e funzionali ad un determinato discorso pubblico. Il merito di aver fatto di tale complesso di sentimenti un vero e proprio oggetto di studio risale a Filippo Focardi, che ormai quasi 30 anni fa ha iniziato un percorso di analisi diacronica di tali vicende[19]. Questi lavori hanno esercitato una profonda influenza sugli studi prodotti in Italia nell’ultimo ventennio circa la nostra Seconda guerra mondiale e tutto ciò che ci ruota attorno in qualche modo: si pensi ai lavori sugli italiani nei Balcani e sui crimini di guerra in generale[20]; si pensi ai volumi sulle dinamiche della memoria e sulle cosiddette «politiche della memoria» in Italia[21]; si pensi a quanti hanno ragionato diacronicamente sulla mentalità e sugli stereotipi sugli italiani in guerra[22]; si pensi ai contributi sul modo in cui fu affrontato nel dopoguerra il nodo dei criminali di guerra italiani e delle relative commissioni d’inchiesta[23]. Si tratta chiaramente di una lista non esaustiva, giusto per rendere un’idea di quale peso abbia avuto e abbia tuttora la discussione sul mito del «bravo italiano» nel dibattito storico. Sempre nell’ultimo ventennio è stata prodotta una serie di studi sull’Italia nella Seconda guerra mondiale, che costituisce almeno in parte una conseguenza dello sdoganamento – per così dire – del mito di cui parliamo. Questi studi, che riguardano i vari teatri di guerra italiani in giro per l’Europa e per il mondo, hanno indubbiamente un merito: mostrare a tutti (non solo agli specialisti, ovviamente) che la guerra combattuta con le armi in pugno, cioè quella di cui continuamente sentiamo parlare, è solo una piccola parte di un qualsiasi conflitto combattuto in un paese straniero e di norma non è neanche la più significativa. L’attenzione degli studi in oggetto, infatti, si appunta più che altro sul concetto di occupazione militare, con tutto ciò che ne consegue a vasto raggio: questioni economiche e finanziarie; sfruttamento del territorio; amministrazione del fisco e della giustizia; rapporti con la popolazione locale; collaborazionismo; repressione antipartigiana e del dissenso in generale; trattamento dei prigionieri di guerra; politiche di occupazione messe in campo; progetti a breve e a lungo termine sui territori conquistati. Tale produzione storiografica ha interloquito abbondantemente con quella sul mito del «bravo italiano» che abbiamo già elencato. Spesso gli autori di studi sull’occupazione italiana all’estero ne hanno tratto spunto; a volte, invece, ne hanno preso le distanze; in altri casi ancora, questi autori hanno fatto proprio il dibattito sul mito dell’italiano buono, ma al contempo hanno cercato di non rimanere intrappolati in un discorso che rischia di essere limitativo nell’ambito di uno studio sulla presenza italiana all’estero, dove entrano in gioco molteplici fattori che trascendono le questioni strettamente nazionali[24]. Nel complesso, comunque, il fatto che del mito gli storici abbiano prima iniziato a parlare e che ne abbiano poi sviscerato ogni singolo aspetto costituisce per certi versi una piccola rivoluzione dalla quale non si torna indietro. Tutto sta a vedere con quali tempi concetti e messaggi simili passano anche nel discorso pubblico.

[1] Davide Conti, Criminali di guerra italiani. Accuse, processi e impunità nel secondo dopoguerra, Odradek, Roma 2011, pp. 165-194.

[2] La relazione si può leggere in Francesco Bigazzi ed Evgenij Zhirnov, Gli ultimi 28. La storia incredibile degli ultimi prigionieri di guerra italiani dimenticati in Russia, Mondadori, Milano 2002, pp. 29-37. L’opera è di carattere non scientifico e di tono chiaramente antisovietico e anticomunista, per cui gli autori, aprioristicamente, non hanno dato alcun credito alle accuse contenute nel documento.

[3] Thomas Schlemmer, Invasori, non vittime. La campagna italiana di Russia 1941-1943, Laterza, Roma-Bari 2009, pp. 66-67.

[4] Filippo Focardi e Lutz Klinkhammer, La questione dei «criminali di guerra» italiani e una Commissione di inchiesta dimenticata, in «Contemporanea», anno IV (2001), n. 3, pp. 497-528.

[5] Raffaello Pannacci, L’occupazione italiana in Urss. La presenza fascista fra Russia e Ucraina (1941-43), Carocci, Roma 2023, pp. 69-90.

[6] Ivi, pp. 91-114.

[7] Vedi The War In Russia (1943), minuti da 2:15 a 3:09.

[8] Giorgio Rochat, La campagna di Russia 1941-1943: rassegna bibliografica, in «Il movimento di Liberazione in Italia», anno XVII (1965), n. 79, pp. 85-86.

[9] Appio Aldo Lazzaretti, I giorni dell’ira. La ritirata dal Don con la divisione Torino (Arbuzov e Certkovo), Sedit, Milano 1957, p. 83.

[10] Arrigo Petacco, L’armata scomparsa. L’avventura degli italiani in Russia, Mondadori, Milano 1998.

[11] R. Pannacci, L’occupazione italiana in Urss, cit., pp. 95 e 203-208.

[12] Giorgio Scotoni e Sergej Ivanovič Filonenko (a cura di), Retroscena della disfatta italiana in Russia nei documenti inediti dell’8a Armata, Panorama, Trento 2008, Volume II, p. 427.

[13] John Gooch, Le guerre di Mussolini. Dal trionfo alla caduta, Newton Compton, Roma 2020, p. 248.

[14] R. Pannacci, L’occupazione italiana in Urss, cit., pp. 230-243.

[15] Lettera del 6 marzo 1943 di Orvieto Arzilli, 90° Reggimento fanteria, in Archivio centrale dello Stato, Ministero dell’Interno, Direzione generale di Pubblica sicurezza, Divisione Affari generali e riservati, Categoria A/5G, busta 30, fascicolo 12.

[16] Vedi Antony Beevor, Stalingrado. La battaglia che segnò la svolta della seconda guerra mondiale, Bur, Milano 2008, p. 469.

[17] Simone Attilio Bellezza, «Erano buona gente, gli ucraini»: stereotipi su sé e sugli altri degli italiani in Russia durante la seconda guerra mondiale, in Gabriele Proglio (a cura di), Orientalismi italiani, Antares, Alba 2012, Volume I, pp. 58 e 71.

[18] Giorgio Roggero, Lungo il Don: fiume di guerra, fiume di pace, Feltrinelli, Milano 1998, p. 46.

[19] Filippo Focardi, «Bravo italiano» e «cattivo tedesco»: riflessioni sulla genesi di due immagini incrociate, in «Storia e memoria», anno V (1996), n. 1, pp. 55-83; Id., La memoria della guerra e il mito del «bravo italiano». Origine e affermazione di un autoritratto collettivo, in «Italia contemporanea», anno LIII (2000), n. 220-221, pp. 393-399; Id., Il cattivo tedesco e il bravo italiano. La rimozione delle colpe della seconda guerra mondiale, Laterza, Roma-Bari 2013.

[20] Costantino Di Sante, Italiani senza onore. I crimini in Jugoslavia e i processi negati (1941-1951), Ombre corte, Verona 2005; Luigi Borgomaneri (a cura di), Crimini di guerra. Il mito del bravo italiano tra repressione del ribellismo e guerra ai civili nei territori occupati, Guerini, Milano 2006; Davide Conti, L’occupazione italiana dei balcani. Crimini di guerra e mito della «brava gente» (1940-1943), Odradek, Roma 2008; Id., Criminali di guerra italiani, cit.

[21] Filippo Focardi, La guerra della memoria. La Resistenza nel dibattito politico italiano dal 1945 a oggi, Laterza, Roma-Bari 2005; Giovanni Contini, Filippo Focardi e Marta Petricioli (a cura di), Memoria e rimozione. I crimini di guerra del Giappone e dell’Italia, Viella, Roma 2010; Filippo Focardi, Nel cantiere della memoria. Fascismo, Resistenza, Shoah, Foibe, Viella, Roma 2021.

[22] Amedeo Osti Guerrazzi, «Noi non sappiamo odiare». L’Esercito italiano tra fascismo e democrazia, Utet, Torino 2010.

[23] Filippo Focardi, La questione della punizione dei criminali di guerra in Italia dopo la fine del secondo conflitto mondiale, in «Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken», anno LXXX (2000), pp. 543-624; F. Focardi e L. Klinkhammer, La questione dei «criminali di guerra» italiani e una Commissione di inchiesta dimenticata, cit.; Michele Battini, Peccati di memoria. La mancata Norimbegra italiana, Laterza, Roma-Bari 2003.

[24] Davide Rodogno, Il nuovo ordine mediterraneo. Le politiche di occupazione dell’Italia fascista in Europa (1940-1943), Bollati Boringhieri, Torino 2003; Eric Gobetti, L’occupazione allegra. Gli italiani in Jugoslavia, Carocci, Roma 2007; Id., Alleati del nemico. L’occupazione italiana in Jugoslavia (1941-1943), Laterza, Roma-Bari 2013; Matteo Dominioni, Lo sfascio dell’impero. Gli italiani in Etiopia (1936-41), Laterza, Roma-Bari 2008; T. Schlemmer, Invasori, non vittime, cit.; Marco Clementi, Camicie nere sull’Acropoli. L’occupazione italiana in Grecia (1941-1943), DeriveApprodi, Roma 2013; Federico Goddi, Fronte Montenegro. Occupazione italiana e giustizia militare (1941-1943), Leg, Gorizia 2016; Emanuele Sica, Soldati italiani sulla riviera francese. L’occupazione italiana della Francia (1940-1943), Rodorigo, Roma 2018; Paolo Fonzi, Fame di guerra. L’occupazione italiana della Grecia (1941-43), Carocci, Roma 2019; Alberto Basciani, L’impero nei Balcani. L’occupazione italiana dell’Albania (1939-1943), Viella, Roma 2022; R. Pannacci, L’occupazione italiana in Urss, cit.